2022.09.08

実態から探る大手企業と中小企業のエンジニアの違いとは?

実態から探る大手企業と中小起業のエンジニアの違いとは?

システム開発を行っているIT企業の属する業界は、ITゼネコンと呼ばれるピラミッド構成になっており、自分が属する会社が上であればあるほど、大きな仕事を任され、もちろん給与や待遇なども良くなります。それでは、大手SIerに入社すれば、それで勝ち組なのでしょうか?

ここでは、大手から中小に所属するエンジニアのクチコミをもとに、ワークライフバランス面、スキルアップ面、給与・福利厚生面など複数の切り口で“違い”を探っていきたいと思います。

中小と大手、スキルアップするにはどちらが最適?

基本的に中小企業はOJT中心の教育、大手企業は外部研修も活用した教育が多いと思います。

中小企業はどうしても資金がないため、社内の先輩・上司がOJTや研修を行う企業が多くなります。そのため、自己学習が好きで自ら進んで新しい知識、スキルを習得することが苦ではない方の方が合っているかと思います。また中小企業の場合、さまざまな案件において、用件定義から、設計、開発、テスト、運用、保守まで担当することもあるため、幅広い経験・知識を身につけたい方には最適な環境です。

一方、大手の場合は教育体制もぞれぞれのレベルにあったプログラムがあります。プロジェクト数も豊富なためそれぞれの志向性にあったアサインが実現できます。マネジメント思考の方、経験が浅くこれから技術習得したい方、プログラミングスキルを徹底的に磨きたい方などさまざまな希望に応えることができると思います。

ワークライフバランスを重視する際に企業を見るべきポイントは?

次にワークライフバランスにおける違いをみていきます。

比較的、SI業界自体が中小企業、大手関係なく慢性的に残業が多いのは仕方がないと思います。中小企業は二次請け、三次請けのプロジェクトがメインとなり、納期がタイトなプロジェクトを数多く担当しなければいけないためどうしても残業が多くなりがちです。

大手の場合も配属先やプロジェクトによっては残業が多いようです。また、優秀なできる社員に仕事が集中することも多いそうで、そういった一部の社員だけが過度な業務量もこなしている実態もあるとのことでした。しかし大手の場合、会社として残業を減らし、社員のライフワークバランスの確保を目指す企業が多いため、勤怠管理、工程管理を厳しくしており業務量が労働時間内に収まらなければリソースやスコープの調整の方向となることが多いと思います。

ここで、多くのクチコミから大手中小問わずワークバランスを重視する際、企業を見るべき共通のポイントが一つありました。それは「上司、先輩、営業からのフォロー体制」です。まず、上司や営業がプロジェクトに適切な人員数を計算し、その通り人員が配置できれば過度な残業の恐れはありません。このようにマネージメント力に関わってくると思いますので、しっかりしたプロジェクトマネージャーが存在することが重要と思います。

加えて、プロジェクト期間中も先輩社員が作業内容や量をコントロールしてくれれば、見込み違いになるほどのタスクに埋もれることはないのです。当然ながら、優秀なプロジェクトマネージャーがいれば配下もしっかりしたリーダーが育つことと思います。あとは、部署、配属先によって有給などの取得のしやすさが違うこともあるため、事前に有給の取得率なども聞いておくのも良いと思います。

大手と中小企業での年収・福利厚生面での違い

まず給与面について、全般的に中小企業よりも大手企業の方がベース給与が高いため、年収レンジは高い傾向にあります。しかし、中小企業の中でも会社の業績によって、賞与で社員の年収に還元している企業もあります。大手の場合、残業代が100%支給される企業が多く、残業時間によって年収が大きく変わることがあります。

最近は裁量労働制をとる企業も出てきておりその場合は残業分も見込んだ給与となります。また、大手企業のグループSierの場合は、年功序列の風土を残す企業も未だにあります。

福利厚生についても大手の方が手厚いようですが、中小企業でも住宅補助をエリア制限を設けたうえで支給していたり、社員旅行で国内またハワイなどの海外を用意している企業もあります。他にも通勤手当て、子供手当、退職金制度など整えている中小企業も出てきているため、大手の福利厚生が良いのは当然ですが、中小企業でも良い制度を持っている企業も多いため、HP求人サイトの求人票で一度確認してみるとこをおすすめします。

あと、選考の際、特に休暇制度などは利用率、取得率などを確認するといいでしょう。いくら制度が整っていても、現場レベルで職場環境や業務量によっては取得しづらい雰囲気があったりするようです。

女性の働きやすさについては、比較的産休、育休またその後の復帰を推奨している企業が多く、実際に取得されている方も大手、中小企業に限らずいらっしゃいます。しかし、残業時間が業界的に長いため負担に感じられている方が多くいるのも現状です。大手になると時短勤務なども取れるようですが、その分昇給昇格がしづらくなるなどキャリア志向の方には満足いかない部分もあるとのことでした。

まとめ

年収や福利厚生ではまだまだ大手企業の方が中小企業に比べて手厚い企業が多いのは事実だと思います。しかし、中小企業でも最近は、社員にとって働きやすく魅力的な企業となるための取り組みが行われています。

働く上で企業に求めることは人それぞれだと思います。一概に大手企業だからいいということはなく、今後、自身の転職する上での軸をしっかりと定め、企業の情報を収集し見極めていく必要があります。

以前、弊社の中途採用で大手sierで就業していらした方からの応募があり、面接をし内定を出しましたが、大手sierの作業と中小の作業の違いに戸惑われたのか、一度、承諾頂きましたが入社直前で仕事をしていく自信がないとお断り頂いた事がありました。

当社シーシーエーでは、「エンジニア第一主義」の精神を掲げております。会社規模から大手のような目に余る福利厚生はございませんが、スキルアップには最適な環境がございますので、ご興味があれば一度お問い合わせしてみてください!

2022.06.15

エンジニアに嫌われる上司の7選

この記事を読んでいるみなさんは、エンジニアの部下がいて、どうしたら彼らに好かれるのか、考えているのではないでしょうか。

好かれる方法を知ることも、もちろん大切です。ただ、どうすると嫌われてしまうのか、その理由を明らかにしないと、せっかく好かれる方法を学んだとしても、効果が半減してしまいます。

そのため、本記事では、エンジニアの部下が嫌う上司の特徴を7つにまとめました。

きっと、今後の部下との関係に役立つと思いますよ。

・【その1:コミュニケーションが困難】

エンジニアに嫌われる上司の特徴として、最も挙げられていたのは、「コミュニケーションに難がある」ことです。タイプとして2つのパターンがあります。

1つ目は「唯我独尊タイプ」です。

このタイプは、部下を信頼せず、一人で判断を下し、情報を独占します。当然、作業を行なっているのは、部下たちなので、唐突に上から指示が降ってくるだけの状態は、居心地が悪いですよね。

2つ目は「意思疎通が困難タイプ」です。

このタイプは、人とコミュニケーションを正常にとることができないことが、特徴です。例えば、不快な発言(パワハラ/セクハラなど)をしたり、常に不機嫌であったり、理不尽な叱責をしたり、します。これは、部下にとっては、大きなストレス要因となるでしょう。

・【その2:責任感がない】

責任感がない上司は嫌われます。確かに、プロジェクトマネージャーなどは、あらゆる人たちと折衝しなければならないため、責任は重大です。

しかし、その責任から逃れようとしたり、失敗を部下のせいにしたり、することはいけません。

責任感を持って仕事をしましょう。でないと、部下の信頼を一挙に失ってしまいますよ。

・【その3:能力不足】

上司の能力不足も部下から嫌われる要因となります。大きく分類すると、能力不足は次の2点が挙げられます。

1つ目は、マネジメント能力の不足です。

システムプロジェクトでは、マイルストーンが細かくきられており、それを達成するために、人的リソースをどのように配置するか、がとても重要です。そのやり方が拙いと部下に、使えない上司、というレッテルを貼られてしまいます。

2つ目は、知識の不足です。

システム開発では、専門的な知識が必要とされます。それは、業務知識や技術知識です。

業務知識に関しては、理解している上司は多いと思います。

しかし、システム開発の現場を経験したことがない上司は、技術知識を持っていない場合が多いです。

そうすると、正しく部下に指示を与えることができません。

それどころか、部下の質問にもクライアントの質問にも、答えることができないので、頼りなく思われてしまうでしょう。

・【その4:部下の手柄を横取りする】

これは、IT業界に限らず、どこでも言えることでしょう。上司は決して部下の手柄を横取りしてはいけません。

そういった行為をした場合、その上司に対する評価は、地に堕ちます。

短期的な目線で手柄を横取りすることと、長期的な目線で部下と良好な関係を築いていくことは、どちらが重要でしょうか? もちろん、後者ですよね。

・【その5:行動力がない】

口ばっかりで、行動力がない上司も嫌われます。

実際にコードをかける上司でしたら、部下に対する指示だけではなく、自分も実装に加わったり、もしコードが書けなければ、クライアントとの関係を良好に維持する、具体的な指示を部下に命じたりする、などできることはいくらでもあります。

そういった努力をせずに、口だけ達者な上司であれば、好かれるはずはありませんよね。

・その6:顔色を伺ってばかり

顔色を伺ってばかりの上司もいい印象は持たれないでしょう。

自分の上司の顔色ばかり伺って、その上司の意向通りに、部下に指示を出す。明らかに、理にかなっていない指示だとしても、顔色を伺ってばかりの上司には、関係ありません。

また、同様に、クライアントの顔色を伺ってばかりなことも問題です。

システム開発では、仕様の変更があると依存するプログラムすべてが修正対象になるので、かなり大掛かりな手術になります。

これを踏まえずに、クライアントの顔色を伺って、常に仕様変更を求める上司は、やっかいな存在でしょう。

・【その7:嘘をつく】

自分の評価を上げるために、事実を捏造して、部下に語る上司も、歓迎されません。

部下は、明らかに嘘だとわかっているのに、上司だからという理由で、その嘘を聞かなければなりません。

これでは、精神的にストレスを感じてしまいます。

嘘をつく上司に対する評価は「器の小さな人間」といったところでしょう。

まとめ

最後までご覧いただき、ありがとうございます。本記事では、エンジニアに嫌われる上司の特徴を7つ挙げました。

エンジニアの部下に好かれたいと思っている方は、本記事で紹介したような、嫌われる上司の特徴をとらないように、意識的に気をつけましょう。

部下との関係が良ければ、日々の業務も円滑に行えます。ぜひ、実践してみてくださいね。

まあ、基本的には周りの事はあまり気にせずに、道理を就くし嘘のない行動を取ることが良いのではないでしょうか!

2022.05.13

~大谷翔平から学ぶ、エンジニアの目標設計方法~

大谷翔平ってゴールを決めそのプロセスを実施しますよね。エンジニアにも同様のことが求められます。

大谷翔平選手ってすごいですよね?

岩手県奥州市出身のプロ野球選手でスポーツマンの両親の末っ子として生まれ、「翔平」という名前は、父が奥州平泉にゆかりのある源義経にちなんで、義経の戦うと飛ぶイメージから「翔」の字を用い、平泉から「平」を取って名付けられたそうです。甲子園での高校2年生最速タイ記録(当時)となる150km/hを記録し、2012年のドラフト会議にて日本ハムファイターズに入団。その後、日本球界で活躍後2017年12月にMLBのロサンゼルス・エンゼルスへ入団し、現在も「二刀流」として大活躍されています。

そんな大谷選手ですが、夢を叶えるために地道なトレーニングはもちろんですが自身で明確な目標設定をしそれに向かって努力されていたようです。

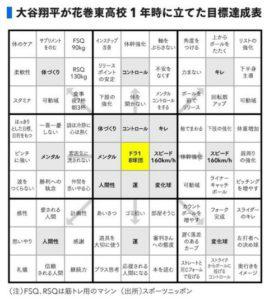

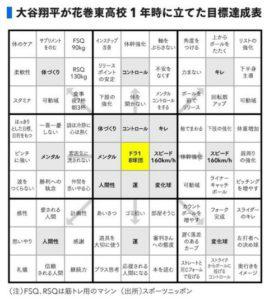

大谷翔平が高校時代に立てた目標達成シート

この「目標達成シート」は大谷翔平の高校時代の監督、佐々木洋氏からの教えで作られたもので

マンダラチャートといわれるシートです。

自身の目標を真ん中に記載し、それに必要な要素をどんどん書き出していく。

そうすることにより、必要なアクションが明確になりそれに沿って行動すればよいというわけです。

いつも目の前の事柄に追われて本当にやりたいことができていない方、いざ時間が空いたときに何から手をつければいいか悩んでしまう方、マンダラチャートのマスを埋めることで毎日の生活で必要な要素が明確になるので何をすればいいのかの理解がより具体的になります。

また、マンダラチャートを日常と照らし合わせながら作成することで、日ごろ自分が何に優先事項をおいているのか、時間を割いているのかが見えるようになります。

マンダラチャートの使い方は目標設定だけでなく、問題解決・事業計画・商品開発・発想整理などのその用途は多岐にわたります。

マンダラチャート作成のポイント

マンダラチャートでは、自身のキャリアの目標設定にも使うことができます。

まず、真ん中に「自分の理想のキャリア像」を一言で記入し、その理想を達成するために必要な要素(「仕事」「家庭」「趣味」など)を周囲のマスに入れていきます。

あとは各項目に詳細を記入していきましょう。

目標を立てる際は、後から振り返りやすいようにできるだけ具体的に、定量的に立てると良いでしょう。

全て記入すると、自分の理想像がより具体的となり、どのような行動をしていけば理想の状態に近づけるのかがひと目でわかるようになり

また、目標をマンダラチャートにまとめて書くことで、仕事・家庭・趣味など、一見無関係に思えるような要素でも、実はお互いが密接に繋がっていることに気付きます。

・全ての項目を必ず埋める必要はない

全ての項目が記入できなければ無理に埋める必要はありません。

あくまで中央に配置した大目標を達成することが目的なので、その目標を達成するために必要な要素がぴったりになるとは限らないからです。

マンダラチャートは目的を達成するための手段ですので、それを踏まえた上で利用しましょう。

・洗い出した要素のなかで特に重要なものを把握しておく

自分の中で必要な要素を洗い出したら、その中でも特に重要な要素は何かを考えてみましょう。

目標がいくつもあると、よほどストイックにならない限り全てを達成することは難しいものです。

最低限守らなければいけない部分はどこかを把握しておけば気持ちにも余裕が出るうえに、より大目標の内容も明確になります。

本来のマンダラチャートはこのように使われ、大谷選手も高校時代にマンダラチャートで目標を詳細に設定し、それを徹底することによって「プロ野球選手になる」という目標を達成しています。

最初から全てを記入できる自信が無いという方は、3×3の9つのマスのショートバージョンから使ってみましょう。

作成時に注意すべきだと考える3つのポイント

【マンダラチャート作成の注意点1】

64個のTODOリストは達成できたかどうかが明確になるように数値目標を入れるようにしておきましょう。

すべてのリストにはしっかり数値を入れることで達成できているのかどうかが分かりやすいものになります。

内容が曖昧なものだと結局達成できいたかどうかが分からずに1年が終わってしまいます。

数値化することで達成できたかどうかをしっかり判断できるとよいリストと言えると考えます。

【マンダラチャート作成の注意点2】

シート全体を見直して本当に達成可能なTODOリストの量なのかを見直してみましょう。

マンダラチャートを作成すると日々のタスクが膨大な量になります。

本当に達成できそうなのか無理のない目標設定なのかを疑ってみましょう。

初めから無理な目標は立てても意味がありません。

達成可能性が高く、低すぎず高すぎない目標設定を行うことをオススメします。

【マンダラチャート作成の注意点3】

本当に必要な要素なのかをもう一度考えてみましょう。

そもそもその目標は本当に達成したいものなのでしょうか。

とりあえずこれでと妥協した目標設定になっていませんでしょうか。

自分自身がほんとうにやりたいことを達成してこそ意味があります。

自分にとって必要があるのかどうかしっかり自分と向き合って作成してみましょう。

目標をしっかり可視化して実りある1年を!

マンダラチャート以外のフレームワーク

・マインドマップ

自分の思考の整理とか、あるテーマに対する考えを広げていくなど、その用途が幅広いのが「マインドマップ」。

マインドマップは基本的に “自分の頭で考え” て行います。

頭の中というのは案外自分が思っている以上にわからないもので、その “気がつかなかった自分の考え” に目を向けて、新しい発想を生み出せるのが「マインドマップ」の強さです。

一つのテーマに対して、枝を無数に繋げていく発想法。出来上がったマインドマップを見返すことで、今まで気がつかなかった自分の内面に気がつけるかもしれません。

・発想トリガー

マインドマップやマンダラチャートは、自分との対話を主とする発想法ですが、もっと突飛な、そして異質な発想をしたい時にはどうするか。

アイデアとは組合せで生まれるもので、0から生まれるものではありません。その為、Aというテーマに対して新しい「何か」を加えてあげることが、新しいアイデアの発想を促します。

そんな時に有用なのは、「発想トリガー」。言葉の通りで、アイデアを発想するための “引き金” となる言葉たちです。その為には例えば、「オズボーンのチェックリスト」等の強制的にアイデア出す方法があるでしょう。

強制的に考える場を設けることで、”突飛さを引き出す” と良いです。

外部からの強制力をもって発想することは、とても自然な行為で、「自分だけで考えたい!」「自分の頭から生まれるもの!」などならずに、他の力を利用することも重要な発想方法です。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

大谷翔平選手の考え方は、実は自分の頭で自然にできている人もいます。

ただ、大半が整理ができず現状の自分を把握できずどうなりたいか、何をするべきかを明確に考えられている人はいないと思います。

今後のキャリアとして、ゼネラリストなのかスペシャリストなのかはたまた違うキャリアを歩みたいのか変化の速い業界ですので、明確には決まっていないかもしれませんが目標を持ち仕事に取り組むことでさらに自身の価値を高めていきましょう。

2022.05.11

孤独を楽しむ7つの事項

「我々の一切の悪は、一人でいることができないところから生じる。」

執筆者:ジャン・ド・ラ・ブリュイエール

孤独は、職業上の利点であるだけでなく、精神的、感情的な健康と幸福にも良い。生活を最大限に活かすためには、一人で過ごす時間を楽しむようにならなければならない。孤独から得る利益は、多すぎてリストにすることができないほどだが、一番いいものをいくつか挙げてみる。

1、健康を回復し、充電しよう!

私たちは皆――救いようのないほど外向型の人でさえ――健康を回復し、充電する時間が必要だ。こうするためには、一人で時間を過ごすに勝るものはない。一人でいる時に感じる平和、静けさ、精神的孤独は、日常の生活のストレスから生き返るためには、必須だ。

2、やりたいことをしよう!

他の人たちと一緒に過ごすのは楽しいが、必然的に妥協することになってしまう。常に自分の考えを修正し、他の人の望みや意見を受け入れる。一人ならば、自由になり、やりたい時にやりたいことができる。素早く着たいものを着て、食べたいものを食べ、自分にとって意味のある計画に取り組む。

3、自分を信じよう!

自由というのは、やりたいことをするだけにとどまらない。プレッシャーや外部からの影響なしに、自分の度胸を信じ、明晰に考えることができる。一人でいることは、自分がどういう人間か、何を知っているか、自分にとって何が正しいのかについて、明確に理解する助けになる。自分を信じよと教えてくれる。人の周りにいる時、そう気づいていない時でさえ、自分自身の感じかたや反応が適切かどうか判断しようと、人の反応を観察したりする。一人の時は、すべて自分次第だ。他の人が考えることによって弱められてしまわずに、自分自身の考えや意見を発展させる。一旦、一人でいることを楽しむようになれば、他人の考えに束縛されることなく、自分には本当は何ができるのかを発見するでしょう。

4、心の知能指数を増そう!

心の知能指数(EQ)は、自分自身や、他人の感情を認識し理解する能力である。自分の行動や、人間関係をうまく管理することにも使われる。タレントスマート社が実施した百万人以上の人々向けの調査では、業績優秀な社員の90%はEQが高いことを発見している。自己認識はEQの基礎であり、それなしにはEQを高めることはできない。自己を認識するためには、自分の感情や人間関係、状況に対して自分がどのように反応するかを理解することが必要であるが、これは注意深い内省を伴い、一番内省しやすいのは、一人の時である他の人々にもっと感謝する。いなければ、いとおしく思えてくるもの。時間だけが、人々を全く新しい観点から見させ、彼らの人となりや、彼らがすることに対して、新たな感謝の気持ちを発展させるのに役立つ。

5、自尊心を高めよう!

一人を楽しむと、大幅に自信が高まる。一人でいると退屈したり落ち着かないという人は、「誰かといないと楽しくない」などと、すぐに考え始める。一人の時間を楽しむようになると、一人で十分だという気持ちが強まり、自尊心を高める。

6、他の人々にもっと感謝しよう!

いなければ、いとおしく思えてくるもの。時間だけが、人々を全く新しい観点から見させ、彼らの人となりや、彼らがすることに対して、新たな感謝の気持ちを発展させるのに役立つ。

7、より多くのことができる!

“人手が多ければ、仕事は楽”という言葉は、落ち葉を熊手でかき集めるというような時には正しいかもしれない。しかし、認識の世界では、全く異なる。ブレインストーミングの効果でさえ、現実ではなく、作られたものとなる。テキサスA&M大学による研究では、グループで行うブレインストーミング(という創造能力開発法)は、認識に関する固着により、生産性を妨げることがわかっている。認識の固着とは、グループで作業する人々が、他の人の考えに吸収され、新しいものを考えつく力が弱まる傾向であり、大きい集団になればなるほど、だれもがより認識の固着を起こすようになる。一人で時間を過ごせば、気が散ることがないだけでなく、”船頭多くして…”のような問題も確実になくなる。

まとめ

誰もが一人でいることから利益を得られる。この休日には、しばらく一人で過ごす機会を持ってみるのも良いかもしれない。

考え方を変えて、孤独を楽しむのもたまには良いぐらいの気持ちで人生をENJOYしましょう!