2022.09.16

スキルアップのポイント!!

~スキルアップのポイントは「自己評価」。エンジニアとしてさらに成長する~

今の自分は成長してるか?これから先どうするれば良いか?

自分のやれること、これからの事悩むことが多いですよね。

そんな方に向けて成長するために、いまするべきことを考えてみましょう。

■まずは自分は今何ができるのか一度振り返ろう

これまでに自分がやってきたことを振り返ってみましょう。

成功したこと、失敗したこと、自分のスキル、苦手なスキル、何に楽しみを感じたか、何を遠ざけてきたか。

様々な面から徹底的に自分の事を考えてみてください。

今の自分は何ができて、また何を乗り越えてできるようになったかを考えることで自身の強み、弱み、どうやれば改善できる、どのようなタイミングであればその気になり乗り越えていけるのか、自身の現状を把握することができ、ようやく自身との考える次のステップにたどり着けます。

30代のSE・プログラマーにおいては、基本的には即戦力レベルの人材が求められます。

それを踏まえた上で、30代になるとこれまでのキャリアを活かし、リーダー、マネージャーとしてのスキルがあるかどうかも求められます。

20代SE・プログラマーと異なり、自身がどのようなポジションでスキルを培ってきたか、そしてそのスキルの使い方、またその技術を教えられるマネジメント能力がキーになり重要なことは自身で経験をしていることです。

その為、当然のように現状のできる強みを把握する必要があります。

■エンジニアが活躍できるための要素って?

現状を把握したうえで、次の要素で考えてみましょう。

「経験」「技術力」

例えば、「上流工程の設計から下流工程のプログラミング」までを30代前半までにひととおり経験していると、現場では有利となりますが、仕事の選択肢が増えるので自身で仕事の制御をする必要があります。

また、20代で開発に携わり、30代でプロジェクトリーダーをやったことがあるなどはポイントとして高くその先のステップも見えやすくなると思います。

「マネジメント」

20代よりも高い視点で動くことが求められる30代にとって、マネジメントスキルは非常に重要です。

多くのプロジェクトを経験した中でPMなどのプロジェクト全体の管理業務(マネージャー)をしていれば、現場では常に重要視されます。

大きく分けてこの3つの要素は重要なポイントになりますので、前述した自己分析を当てはめて自分はどの要素が足りていて、どこを強化するのかを考えることが良いと思います。

■具体的に中期目標、キャリアプランを考えてみましょう

30代前半までエンジニアとして活躍してきた方のキャリアアップの方法は大きく2種類だと考えられます。

ゼネラリストとして、マネジメントなど幅広く活躍をしていくかスペシャリストとして専門知識を圧倒的に磨いていくのか。

さらにわかりやすく伝えると、ゼネラリストとして活躍するにはコンサルティング方面から、プロジェクトの管理をしていくマネジメントスキルの強化。スペシャリストととしてなら、圧倒的な技術力をもち専門分野に特化したテクニカルな領域を強化していくか。

ITは日進月歩、日々新しい情報が出てくるので深堀すればするだけその道は開けます。

30代前半という年齢であれば、まだまだキャリアをどうするか考え、選択できる状態です。ゼネラリストを目指すのであれば、高い問題解決能力とどこまで業務を遂行しきる能力をつけられるか。単にエンジニアとしての技術力だけではないため、言語化する能力、思いを伝え完遂するメンタルを強化してください。

スペシャリストであれば、前述したとおり新い技術は常に出てきます。今はAI、フィンテックなど常に高くアンテナを張り、やったことないから必要ないからと考えず新しい技術を取り入れ個人で利用するなどどんどん実践してテクニカルスキルを今以上に伸ばしてください。

30代はこのプラン選択が非常に重要になってきます。よく考え、それこそ自分の得意なこと、乗り越えたことを踏まえた上で自分にはどちらが向いているのかを節目となる35際前後で決断し、キャリアを伸ばしていくことが良いでしょう。

■【まとめ】

いかがでしたでしょうか。

30代とは、今後のキャリア形成を考えるうえで非常に重要でかつ、方向性についての悩みが出てくる世代です。

ここでの選択と中長期のプランを考えることが後の将来をというのは言い過ぎかもしれませんが、今の段階で考えて置くほうが良いと思います。

余談:重要:キャリアプランも重要ですが、ITエンジニアの仕事は分かっていると思いますが、顧客あっての仕事です。

何が言いたいかと言いますと「現場で必要な人間となる」と言うことが最も重要と考えます。「現場で必要な人間になる事」とは、エンジニアの経験を積んでいく中で、顧客又はプロジェクトの考えを理解して仕事を行うと言う事。

そして、顧客の考えを理解すれば仕事をする上で先手が打てるようになり、この行動が信頼に繋がって行くと考えます。また、仕事を行って行く上でミスすることもあると思いますが、大事なのはミスした後のフォローを最後まで行うと言う意識が、必ずエンジニアとして成長させてくれます。

これは、ITエンジニアに限ったことではなく、全ての仕事に通じることと思います。

キャリアプランから少し外れてしまいましたが、まずは自身の強み、スキルや経験の棚卸を行って下さい。

改めては把握することで選択がしやすくなります。

その後、求められている要素を理解し、自身中長期のキャリアプランを考えていくと良いと思います。

また、今後、AI、DX等、及び量子の技術等、さらなる進化で仕事の内容が大きく変わる可能性がありますので、周りに目を配り、新たな情報に注視していくことが必要ではないでしょうか!!

2022.09.08

実態から探る大手企業と中小企業のエンジニアの違いとは?

実態から探る大手企業と中小起業のエンジニアの違いとは?

システム開発を行っているIT企業の属する業界は、ITゼネコンと呼ばれるピラミッド構成になっており、自分が属する会社が上であればあるほど、大きな仕事を任され、もちろん給与や待遇なども良くなります。それでは、大手SIerに入社すれば、それで勝ち組なのでしょうか?

ここでは、大手から中小に所属するエンジニアのクチコミをもとに、ワークライフバランス面、スキルアップ面、給与・福利厚生面など複数の切り口で“違い”を探っていきたいと思います。

中小と大手、スキルアップするにはどちらが最適?

基本的に中小企業はOJT中心の教育、大手企業は外部研修も活用した教育が多いと思います。

中小企業はどうしても資金がないため、社内の先輩・上司がOJTや研修を行う企業が多くなります。そのため、自己学習が好きで自ら進んで新しい知識、スキルを習得することが苦ではない方の方が合っているかと思います。また中小企業の場合、さまざまな案件において、用件定義から、設計、開発、テスト、運用、保守まで担当することもあるため、幅広い経験・知識を身につけたい方には最適な環境です。

一方、大手の場合は教育体制もぞれぞれのレベルにあったプログラムがあります。プロジェクト数も豊富なためそれぞれの志向性にあったアサインが実現できます。マネジメント思考の方、経験が浅くこれから技術習得したい方、プログラミングスキルを徹底的に磨きたい方などさまざまな希望に応えることができると思います。

ワークライフバランスを重視する際に企業を見るべきポイントは?

次にワークライフバランスにおける違いをみていきます。

比較的、SI業界自体が中小企業、大手関係なく慢性的に残業が多いのは仕方がないと思います。中小企業は二次請け、三次請けのプロジェクトがメインとなり、納期がタイトなプロジェクトを数多く担当しなければいけないためどうしても残業が多くなりがちです。

大手の場合も配属先やプロジェクトによっては残業が多いようです。また、優秀なできる社員に仕事が集中することも多いそうで、そういった一部の社員だけが過度な業務量もこなしている実態もあるとのことでした。しかし大手の場合、会社として残業を減らし、社員のライフワークバランスの確保を目指す企業が多いため、勤怠管理、工程管理を厳しくしており業務量が労働時間内に収まらなければリソースやスコープの調整の方向となることが多いと思います。

ここで、多くのクチコミから大手中小問わずワークバランスを重視する際、企業を見るべき共通のポイントが一つありました。それは「上司、先輩、営業からのフォロー体制」です。まず、上司や営業がプロジェクトに適切な人員数を計算し、その通り人員が配置できれば過度な残業の恐れはありません。このようにマネージメント力に関わってくると思いますので、しっかりしたプロジェクトマネージャーが存在することが重要と思います。

加えて、プロジェクト期間中も先輩社員が作業内容や量をコントロールしてくれれば、見込み違いになるほどのタスクに埋もれることはないのです。当然ながら、優秀なプロジェクトマネージャーがいれば配下もしっかりしたリーダーが育つことと思います。あとは、部署、配属先によって有給などの取得のしやすさが違うこともあるため、事前に有給の取得率なども聞いておくのも良いと思います。

大手と中小企業での年収・福利厚生面での違い

まず給与面について、全般的に中小企業よりも大手企業の方がベース給与が高いため、年収レンジは高い傾向にあります。しかし、中小企業の中でも会社の業績によって、賞与で社員の年収に還元している企業もあります。大手の場合、残業代が100%支給される企業が多く、残業時間によって年収が大きく変わることがあります。

最近は裁量労働制をとる企業も出てきておりその場合は残業分も見込んだ給与となります。また、大手企業のグループSierの場合は、年功序列の風土を残す企業も未だにあります。

福利厚生についても大手の方が手厚いようですが、中小企業でも住宅補助をエリア制限を設けたうえで支給していたり、社員旅行で国内またハワイなどの海外を用意している企業もあります。他にも通勤手当て、子供手当、退職金制度など整えている中小企業も出てきているため、大手の福利厚生が良いのは当然ですが、中小企業でも良い制度を持っている企業も多いため、HP求人サイトの求人票で一度確認してみるとこをおすすめします。

あと、選考の際、特に休暇制度などは利用率、取得率などを確認するといいでしょう。いくら制度が整っていても、現場レベルで職場環境や業務量によっては取得しづらい雰囲気があったりするようです。

女性の働きやすさについては、比較的産休、育休またその後の復帰を推奨している企業が多く、実際に取得されている方も大手、中小企業に限らずいらっしゃいます。しかし、残業時間が業界的に長いため負担に感じられている方が多くいるのも現状です。大手になると時短勤務なども取れるようですが、その分昇給昇格がしづらくなるなどキャリア志向の方には満足いかない部分もあるとのことでした。

まとめ

年収や福利厚生ではまだまだ大手企業の方が中小企業に比べて手厚い企業が多いのは事実だと思います。しかし、中小企業でも最近は、社員にとって働きやすく魅力的な企業となるための取り組みが行われています。

働く上で企業に求めることは人それぞれだと思います。一概に大手企業だからいいということはなく、今後、自身の転職する上での軸をしっかりと定め、企業の情報を収集し見極めていく必要があります。

以前、弊社の中途採用で大手sierで就業していらした方からの応募があり、面接をし内定を出しましたが、大手sierの作業と中小の作業の違いに戸惑われたのか、一度、承諾頂きましたが入社直前で仕事をしていく自信がないとお断り頂いた事がありました。

当社シーシーエーでは、「エンジニア第一主義」の精神を掲げております。会社規模から大手のような目に余る福利厚生はございませんが、スキルアップには最適な環境がございますので、ご興味があれば一度お問い合わせしてみてください!

2022.06.15

エンジニアに嫌われる上司の7選

この記事を読んでいるみなさんは、エンジニアの部下がいて、どうしたら彼らに好かれるのか、考えているのではないでしょうか。

好かれる方法を知ることも、もちろん大切です。ただ、どうすると嫌われてしまうのか、その理由を明らかにしないと、せっかく好かれる方法を学んだとしても、効果が半減してしまいます。

そのため、本記事では、エンジニアの部下が嫌う上司の特徴を7つにまとめました。

きっと、今後の部下との関係に役立つと思いますよ。

・【その1:コミュニケーションが困難】

エンジニアに嫌われる上司の特徴として、最も挙げられていたのは、「コミュニケーションに難がある」ことです。タイプとして2つのパターンがあります。

1つ目は「唯我独尊タイプ」です。

このタイプは、部下を信頼せず、一人で判断を下し、情報を独占します。当然、作業を行なっているのは、部下たちなので、唐突に上から指示が降ってくるだけの状態は、居心地が悪いですよね。

2つ目は「意思疎通が困難タイプ」です。

このタイプは、人とコミュニケーションを正常にとることができないことが、特徴です。例えば、不快な発言(パワハラ/セクハラなど)をしたり、常に不機嫌であったり、理不尽な叱責をしたり、します。これは、部下にとっては、大きなストレス要因となるでしょう。

・【その2:責任感がない】

責任感がない上司は嫌われます。確かに、プロジェクトマネージャーなどは、あらゆる人たちと折衝しなければならないため、責任は重大です。

しかし、その責任から逃れようとしたり、失敗を部下のせいにしたり、することはいけません。

責任感を持って仕事をしましょう。でないと、部下の信頼を一挙に失ってしまいますよ。

・【その3:能力不足】

上司の能力不足も部下から嫌われる要因となります。大きく分類すると、能力不足は次の2点が挙げられます。

1つ目は、マネジメント能力の不足です。

システムプロジェクトでは、マイルストーンが細かくきられており、それを達成するために、人的リソースをどのように配置するか、がとても重要です。そのやり方が拙いと部下に、使えない上司、というレッテルを貼られてしまいます。

2つ目は、知識の不足です。

システム開発では、専門的な知識が必要とされます。それは、業務知識や技術知識です。

業務知識に関しては、理解している上司は多いと思います。

しかし、システム開発の現場を経験したことがない上司は、技術知識を持っていない場合が多いです。

そうすると、正しく部下に指示を与えることができません。

それどころか、部下の質問にもクライアントの質問にも、答えることができないので、頼りなく思われてしまうでしょう。

・【その4:部下の手柄を横取りする】

これは、IT業界に限らず、どこでも言えることでしょう。上司は決して部下の手柄を横取りしてはいけません。

そういった行為をした場合、その上司に対する評価は、地に堕ちます。

短期的な目線で手柄を横取りすることと、長期的な目線で部下と良好な関係を築いていくことは、どちらが重要でしょうか? もちろん、後者ですよね。

・【その5:行動力がない】

口ばっかりで、行動力がない上司も嫌われます。

実際にコードをかける上司でしたら、部下に対する指示だけではなく、自分も実装に加わったり、もしコードが書けなければ、クライアントとの関係を良好に維持する、具体的な指示を部下に命じたりする、などできることはいくらでもあります。

そういった努力をせずに、口だけ達者な上司であれば、好かれるはずはありませんよね。

・その6:顔色を伺ってばかり

顔色を伺ってばかりの上司もいい印象は持たれないでしょう。

自分の上司の顔色ばかり伺って、その上司の意向通りに、部下に指示を出す。明らかに、理にかなっていない指示だとしても、顔色を伺ってばかりの上司には、関係ありません。

また、同様に、クライアントの顔色を伺ってばかりなことも問題です。

システム開発では、仕様の変更があると依存するプログラムすべてが修正対象になるので、かなり大掛かりな手術になります。

これを踏まえずに、クライアントの顔色を伺って、常に仕様変更を求める上司は、やっかいな存在でしょう。

・【その7:嘘をつく】

自分の評価を上げるために、事実を捏造して、部下に語る上司も、歓迎されません。

部下は、明らかに嘘だとわかっているのに、上司だからという理由で、その嘘を聞かなければなりません。

これでは、精神的にストレスを感じてしまいます。

嘘をつく上司に対する評価は「器の小さな人間」といったところでしょう。

まとめ

最後までご覧いただき、ありがとうございます。本記事では、エンジニアに嫌われる上司の特徴を7つ挙げました。

エンジニアの部下に好かれたいと思っている方は、本記事で紹介したような、嫌われる上司の特徴をとらないように、意識的に気をつけましょう。

部下との関係が良ければ、日々の業務も円滑に行えます。ぜひ、実践してみてくださいね。

まあ、基本的には周りの事はあまり気にせずに、道理を就くし嘘のない行動を取ることが良いのではないでしょうか!

2022.05.13

~大谷翔平から学ぶ、エンジニアの目標設計方法~

大谷翔平ってゴールを決めそのプロセスを実施しますよね。エンジニアにも同様のことが求められます。

大谷翔平選手ってすごいですよね?

岩手県奥州市出身のプロ野球選手でスポーツマンの両親の末っ子として生まれ、「翔平」という名前は、父が奥州平泉にゆかりのある源義経にちなんで、義経の戦うと飛ぶイメージから「翔」の字を用い、平泉から「平」を取って名付けられたそうです。甲子園での高校2年生最速タイ記録(当時)となる150km/hを記録し、2012年のドラフト会議にて日本ハムファイターズに入団。その後、日本球界で活躍後2017年12月にMLBのロサンゼルス・エンゼルスへ入団し、現在も「二刀流」として大活躍されています。

そんな大谷選手ですが、夢を叶えるために地道なトレーニングはもちろんですが自身で明確な目標設定をしそれに向かって努力されていたようです。

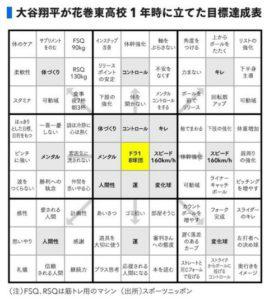

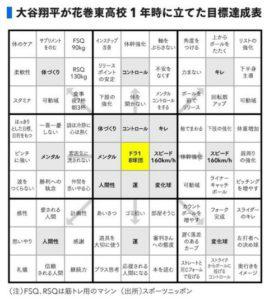

大谷翔平が高校時代に立てた目標達成シート

この「目標達成シート」は大谷翔平の高校時代の監督、佐々木洋氏からの教えで作られたもので

マンダラチャートといわれるシートです。

自身の目標を真ん中に記載し、それに必要な要素をどんどん書き出していく。

そうすることにより、必要なアクションが明確になりそれに沿って行動すればよいというわけです。

いつも目の前の事柄に追われて本当にやりたいことができていない方、いざ時間が空いたときに何から手をつければいいか悩んでしまう方、マンダラチャートのマスを埋めることで毎日の生活で必要な要素が明確になるので何をすればいいのかの理解がより具体的になります。

また、マンダラチャートを日常と照らし合わせながら作成することで、日ごろ自分が何に優先事項をおいているのか、時間を割いているのかが見えるようになります。

マンダラチャートの使い方は目標設定だけでなく、問題解決・事業計画・商品開発・発想整理などのその用途は多岐にわたります。

マンダラチャート作成のポイント

マンダラチャートでは、自身のキャリアの目標設定にも使うことができます。

まず、真ん中に「自分の理想のキャリア像」を一言で記入し、その理想を達成するために必要な要素(「仕事」「家庭」「趣味」など)を周囲のマスに入れていきます。

あとは各項目に詳細を記入していきましょう。

目標を立てる際は、後から振り返りやすいようにできるだけ具体的に、定量的に立てると良いでしょう。

全て記入すると、自分の理想像がより具体的となり、どのような行動をしていけば理想の状態に近づけるのかがひと目でわかるようになり

また、目標をマンダラチャートにまとめて書くことで、仕事・家庭・趣味など、一見無関係に思えるような要素でも、実はお互いが密接に繋がっていることに気付きます。

・全ての項目を必ず埋める必要はない

全ての項目が記入できなければ無理に埋める必要はありません。

あくまで中央に配置した大目標を達成することが目的なので、その目標を達成するために必要な要素がぴったりになるとは限らないからです。

マンダラチャートは目的を達成するための手段ですので、それを踏まえた上で利用しましょう。

・洗い出した要素のなかで特に重要なものを把握しておく

自分の中で必要な要素を洗い出したら、その中でも特に重要な要素は何かを考えてみましょう。

目標がいくつもあると、よほどストイックにならない限り全てを達成することは難しいものです。

最低限守らなければいけない部分はどこかを把握しておけば気持ちにも余裕が出るうえに、より大目標の内容も明確になります。

本来のマンダラチャートはこのように使われ、大谷選手も高校時代にマンダラチャートで目標を詳細に設定し、それを徹底することによって「プロ野球選手になる」という目標を達成しています。

最初から全てを記入できる自信が無いという方は、3×3の9つのマスのショートバージョンから使ってみましょう。

作成時に注意すべきだと考える3つのポイント

【マンダラチャート作成の注意点1】

64個のTODOリストは達成できたかどうかが明確になるように数値目標を入れるようにしておきましょう。

すべてのリストにはしっかり数値を入れることで達成できているのかどうかが分かりやすいものになります。

内容が曖昧なものだと結局達成できいたかどうかが分からずに1年が終わってしまいます。

数値化することで達成できたかどうかをしっかり判断できるとよいリストと言えると考えます。

【マンダラチャート作成の注意点2】

シート全体を見直して本当に達成可能なTODOリストの量なのかを見直してみましょう。

マンダラチャートを作成すると日々のタスクが膨大な量になります。

本当に達成できそうなのか無理のない目標設定なのかを疑ってみましょう。

初めから無理な目標は立てても意味がありません。

達成可能性が高く、低すぎず高すぎない目標設定を行うことをオススメします。

【マンダラチャート作成の注意点3】

本当に必要な要素なのかをもう一度考えてみましょう。

そもそもその目標は本当に達成したいものなのでしょうか。

とりあえずこれでと妥協した目標設定になっていませんでしょうか。

自分自身がほんとうにやりたいことを達成してこそ意味があります。

自分にとって必要があるのかどうかしっかり自分と向き合って作成してみましょう。

目標をしっかり可視化して実りある1年を!

マンダラチャート以外のフレームワーク

・マインドマップ

自分の思考の整理とか、あるテーマに対する考えを広げていくなど、その用途が幅広いのが「マインドマップ」。

マインドマップは基本的に “自分の頭で考え” て行います。

頭の中というのは案外自分が思っている以上にわからないもので、その “気がつかなかった自分の考え” に目を向けて、新しい発想を生み出せるのが「マインドマップ」の強さです。

一つのテーマに対して、枝を無数に繋げていく発想法。出来上がったマインドマップを見返すことで、今まで気がつかなかった自分の内面に気がつけるかもしれません。

・発想トリガー

マインドマップやマンダラチャートは、自分との対話を主とする発想法ですが、もっと突飛な、そして異質な発想をしたい時にはどうするか。

アイデアとは組合せで生まれるもので、0から生まれるものではありません。その為、Aというテーマに対して新しい「何か」を加えてあげることが、新しいアイデアの発想を促します。

そんな時に有用なのは、「発想トリガー」。言葉の通りで、アイデアを発想するための “引き金” となる言葉たちです。その為には例えば、「オズボーンのチェックリスト」等の強制的にアイデア出す方法があるでしょう。

強制的に考える場を設けることで、”突飛さを引き出す” と良いです。

外部からの強制力をもって発想することは、とても自然な行為で、「自分だけで考えたい!」「自分の頭から生まれるもの!」などならずに、他の力を利用することも重要な発想方法です。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

大谷翔平選手の考え方は、実は自分の頭で自然にできている人もいます。

ただ、大半が整理ができず現状の自分を把握できずどうなりたいか、何をするべきかを明確に考えられている人はいないと思います。

今後のキャリアとして、ゼネラリストなのかスペシャリストなのかはたまた違うキャリアを歩みたいのか変化の速い業界ですので、明確には決まっていないかもしれませんが目標を持ち仕事に取り組むことでさらに自身の価値を高めていきましょう。

2022.05.11

孤独を楽しむ7つの事項

「我々の一切の悪は、一人でいることができないところから生じる。」

執筆者:ジャン・ド・ラ・ブリュイエール

孤独は、職業上の利点であるだけでなく、精神的、感情的な健康と幸福にも良い。生活を最大限に活かすためには、一人で過ごす時間を楽しむようにならなければならない。孤独から得る利益は、多すぎてリストにすることができないほどだが、一番いいものをいくつか挙げてみる。

1、健康を回復し、充電しよう!

私たちは皆――救いようのないほど外向型の人でさえ――健康を回復し、充電する時間が必要だ。こうするためには、一人で時間を過ごすに勝るものはない。一人でいる時に感じる平和、静けさ、精神的孤独は、日常の生活のストレスから生き返るためには、必須だ。

2、やりたいことをしよう!

他の人たちと一緒に過ごすのは楽しいが、必然的に妥協することになってしまう。常に自分の考えを修正し、他の人の望みや意見を受け入れる。一人ならば、自由になり、やりたい時にやりたいことができる。素早く着たいものを着て、食べたいものを食べ、自分にとって意味のある計画に取り組む。

3、自分を信じよう!

自由というのは、やりたいことをするだけにとどまらない。プレッシャーや外部からの影響なしに、自分の度胸を信じ、明晰に考えることができる。一人でいることは、自分がどういう人間か、何を知っているか、自分にとって何が正しいのかについて、明確に理解する助けになる。自分を信じよと教えてくれる。人の周りにいる時、そう気づいていない時でさえ、自分自身の感じかたや反応が適切かどうか判断しようと、人の反応を観察したりする。一人の時は、すべて自分次第だ。他の人が考えることによって弱められてしまわずに、自分自身の考えや意見を発展させる。一旦、一人でいることを楽しむようになれば、他人の考えに束縛されることなく、自分には本当は何ができるのかを発見するでしょう。

4、心の知能指数を増そう!

心の知能指数(EQ)は、自分自身や、他人の感情を認識し理解する能力である。自分の行動や、人間関係をうまく管理することにも使われる。タレントスマート社が実施した百万人以上の人々向けの調査では、業績優秀な社員の90%はEQが高いことを発見している。自己認識はEQの基礎であり、それなしにはEQを高めることはできない。自己を認識するためには、自分の感情や人間関係、状況に対して自分がどのように反応するかを理解することが必要であるが、これは注意深い内省を伴い、一番内省しやすいのは、一人の時である他の人々にもっと感謝する。いなければ、いとおしく思えてくるもの。時間だけが、人々を全く新しい観点から見させ、彼らの人となりや、彼らがすることに対して、新たな感謝の気持ちを発展させるのに役立つ。

5、自尊心を高めよう!

一人を楽しむと、大幅に自信が高まる。一人でいると退屈したり落ち着かないという人は、「誰かといないと楽しくない」などと、すぐに考え始める。一人の時間を楽しむようになると、一人で十分だという気持ちが強まり、自尊心を高める。

6、他の人々にもっと感謝しよう!

いなければ、いとおしく思えてくるもの。時間だけが、人々を全く新しい観点から見させ、彼らの人となりや、彼らがすることに対して、新たな感謝の気持ちを発展させるのに役立つ。

7、より多くのことができる!

“人手が多ければ、仕事は楽”という言葉は、落ち葉を熊手でかき集めるというような時には正しいかもしれない。しかし、認識の世界では、全く異なる。ブレインストーミングの効果でさえ、現実ではなく、作られたものとなる。テキサスA&M大学による研究では、グループで行うブレインストーミング(という創造能力開発法)は、認識に関する固着により、生産性を妨げることがわかっている。認識の固着とは、グループで作業する人々が、他の人の考えに吸収され、新しいものを考えつく力が弱まる傾向であり、大きい集団になればなるほど、だれもがより認識の固着を起こすようになる。一人で時間を過ごせば、気が散ることがないだけでなく、”船頭多くして…”のような問題も確実になくなる。

まとめ

誰もが一人でいることから利益を得られる。この休日には、しばらく一人で過ごす機会を持ってみるのも良いかもしれない。

考え方を変えて、孤独を楽しむのもたまには良いぐらいの気持ちで人生をENJOYしましょう!

2022.05.11

資格を取ってスキルを身につけよう!

・初めに

エンジニアとして働くにあたり、資格を取得する必要性があるのか気になる人もいるのではないでしょうか?資格は自分自身のアピールポイントであり、それを強みにして仕事に活かせるのが大きなメリットです。

しかし、エンジニアとして働くにあたって取得しておくべき資格があるのであれば、先に資格を取得する選択肢もあるでしょう。資格を取得しておくことで一定のスキルがあることをアピールできるのは、就職や転職に大きく役立ちます。

それでは、エンジニアとして働くにあたって資格を取得する必要性があるのか、どんな資格があるのかをご説明しましょう。

・資格をとることの必要性は?

結論から言えば、資格を取得する必要性はありません。というのも、エンジニアはIT業界やマネージャー系など様々な分野で働くことができますが、『絶対にこの資格がなければ働けない!』という資格は一切ありません。

そもそもエンジニアとして働き続ける限り、毎日が勉強する時間のようなものだと言えます。本業を疎かにするのは最もやってはいけないことですし、そこまでして絶対に取得しなければならない資格は存在しません。特に資格の有無は最初にある程度の知識があるとしか判断されないため、結局は自分の実力が問われる世界です。

エンジニアとして働くにあたって資格をたくさん取得していても、実力至上主義のような側面があるので実力が伴っていなければ意味がありません。しかし、必ずしも取得する必要性はありませんが、資格を取得していない人との差別化が図れることや、エンジニアの勉強を始めるきっかけとしては非常に有用です。

ただし、これはシステムエンジニアを目指す人に限った話です。インフラエンジニアを目指しているなら、資格を取得する必要性は十分にあります。何故なら、インフラ系の資格は技術者認定などが多く、面接の際に資格を保有していることで有利に働きやすいからです。

実際にインフラ系に必要な技術者認定の資格はいずれも難易度が高く、難易度が高い資格を取得していると一定の技術や知識があるとみなされるので働きやすくなるでしょう。技術者認定資格にはLinuxやシスコといったものがあるので、インフラエンジニアを目指すなら資格を取得しておくのが得策です。

・いろいろあるけど、どんな資格がある?

エンジニアが取得できる資格は数多くあります。全ての資格を取得する必要性はありませんが、特定の企業に就職したいなら取得しておいて損はないでしょう。それでは、エンジニアが取得できる資格の一覧をご紹介しましょう。

○国家資格

・情報処理安全確保支援士

・基本情報技術者

・応用情報技術者

・情報セキュリティマネジメント

・データベーススペシャリスト

・プロジェクトマネージャー

・ネットワークスペシャリスト

・エンベデッドシステムスペシャリスト

・システムアーキテクト

・ITストラテジスト

・システム監査技術者

・ITサービスマネージャー

・プロジェクトマネージャー

○民間資格

・マイクロソフト認定資格

・Oracle認定Javaプログラマー

・ORACLE MASTER

・Linux技術者認定資格

・Cisco技術者認定

主に以上の資格があるので、自分が将来的に必要だと思う資格の取得を目指して頑張りましょう。

・業種別の役立つ資格は?

不動産、金融、事務など分野別に必要な資格おすすめ!

エンジニアと一括りにしても、様々な業種があるので「この業種で働きたい!」と思うなら特定の資格を取得するのがおすすめです。その業種を目指すにあたって資格を取得することで、就職や転職がやりやすくなるでしょう。

それでは、業種別に取得しておきたい役立つ資格についてご説明しましょう。

・不動産

不動産業種で働きたいのであれば、『マイクロソフト認定資格』を取得するのがおすすめです。不動産業種というと顧客に対しておすすめの物件を紹介するイメージがあるかもしれませんが、意外にもパソコン業務が多いのが特徴です。

不動産業種は主に分譲業、賃貸業、流通業、管理業の4種類に分けられますが、中でも管理業を目指しているならマイクロソフト認定資格を取得しておくと役立つでしょう。マイクロソフト認定資格を取得しておけばパソコン操作には問題ないと判断されるため、顧客データや物件情報、不動産に関するデータなど様々なデータ管理が任されやすくなります。

・金融系

金融系の業種に就きたいと考えているなら、不動産と同様にマイクロソフト認定資格の取得がおすすめです。金融系は不動産よりも特に重要で、膨大な顧客データなどを管理するのに欠かせないと言えます。

銀行や保険会社、証券、クレジットカードなど様々な金融系の職種において、専門的に膨大なデータを管理する業務が必須です。金融系においてエンジニアの需要は非常に高いだけでなく、一つのミスが重大な損失や信用問題になるからこそ優れた技術を持つ人材が必要とされるでしょう。

・技術系・事務系

技術系や事務系の業種なら、マイクロソフト認定資格だけでなく、基本情報技術者や応用情報技術者などの資格があると役立ちます。技術系は主に研究や開発を行う傍らで、生産技術や生産管理などを行います。

事務系は営業や資材調達、事務職などに従事するものであり、それぞれの仕事を効率良くこなしたいならマイクロソフト認定資格はもちろん、基本情報技術者や応用情報技術者の資格があると心強いでしょう。いずれも管理職のような側面もあり、重要なデータを管理する業種なので資格を取得する過程で必要な知識が求められます。

精密機器などを扱う際にも技術力が試されますし、家電や電機を扱う業種にも必要になる場面が多くあるため、資格を取得しておいて損はないでしょう。

・まとめ

エンジニアが取得できる資格は多くありますが、全て必ず取得しなければならないわけではありません。必ずしも取得していなくても一線級で活躍している人はいますし、資格がなければ就職・転職できないわけでもありません。

ただし、資格を取得する過程で学べる知識は非常に重要であり、資格を取得していれば基本的な知識を既に学んでいることをアピールできます。同時期に入社した他の人よりも一歩先へ進みたいのであれば、資格の取得をきっかけにエンジニアを目指すのが得策でしょう。

2022.05.11

5Gとは?ネットワークエンジニアって?初心者でもなれる?必要性と今後の需要

・初めに

貴方は近々5Gが導入されることをご存知でしょうか?5Gは今までの4Gとは違い、これまでの通信環境に革新をもたらす画期的なシステムです。私たちの暮らしになくてはならない通信環境が劇的に変化することで、私たちの生活はより快適になることが予想されます。

それと合わせて覚えておきたいのが、ネットワークエンジニアです。ネットワークエンジニアは今や数多の企業に必要とされる職業であり、それだけ需要が高い職業でもあります。これからネットワークエンジニアを目指すにあたって、未経験でもなれるのか気になりますよね。

それでは、ネットワークエンジニアとは何か、未経験でもなれるのかなどをご説明しましょう。

・そもそもネットワークエンジニアって?

ネットワークエンジニアとは、あらゆるコンピューターネットワークの構築・保守・管理を行う技術職です。もはや私たちの生活になくてはならないパソコンですが、快適な通信環境を構築し、環境を保守し続け、以上や問題がないか管理し続けているネットワークエンジニアがいるからこそ利用できていると言っても過言ではありません。

ネットワークエンジニアの主な仕事は、ネットワークの設計、構築、監視・運用の3段階に分かれています。依頼された案件によっては一人でネットワークの設計から構築、監視・運用を任されることも珍しくありません。

ネットワークの設計とは一番最初の基盤となるシステムを考案する仕事です。これから快適な通信環境を構築するためにセキュリティや各種OS、サーバーなど様々な観点からどのようなネットワークを設計していくのか考えなければなりません。

クライアントが求めるネットワークを設計するためには、提案力やヒアリング、プロジェクトの推進力などが求められるでしょう。

ネットワークの構築とは先ほどの設計段階で決まった設計書を元に、ネットワークを構築していきます。ネットワークを構築するためには様々なネットワークの機器を扱うので機器に関する知識が求められます。こうして構築したネットワークを試験的に作動させ、問題なく動作するか、トラブルやバグは起こらないかどうかなどを隅々までチェックすることも大切です。

そしてネットワークの監視・運用は、先ほど構築して問題なく動作しているネットワークの維持管理を行うのが仕事です。設計から構築という山場を乗り越えたので忙しくなることはあまりありませんが、利用者からの対応を行ったり、障害が起きた時に対応したりして早急に解決しなければなりません。

・業務未経験でもなれるものなの?

結論から言えば、業務未経験からでもネットワークエンジニアになることは十分に可能です。ただし、パソコン関連の知識があるならまだしも、プログラミングを行った経験が一回でもないような未経験者の場合は相当な知識を積まなければ実践レベルで働くのは難しいでしょう。

ただ、プログラミングの経験がある人やパソコンを使った開発に携わったことがある人なら未経験でも採用される可能性は十分にあります。

・何を勉強したらいい?

ネットワークエンジニアとして未経験からでも働くためには、何よりも最初にネットワークに関する知識を学ぶことが大切です。ネットワークエンジニアとして働くにあたって重要なのは、ネットワークを構築するために必要な周辺機器を扱うための知識や構築技術。

そしてネットワークシステムの設計及び提案力、プロジェクト推進力、何か障害が起きた時のために何が原因で障害が起きているのかをすぐに突き止められる対応力、さらに様々な部門の人と意見交換するためのコミュニケーション能力などが必要です。

最低でもどんなセキュリティがあってどんなOSがあるのか、どんなサーバーを利用するのかは大切です。また、屋内のみでしようできるLAN設定、LANとLANを繋ぐWAN設定、インターネットに関する知識も求められます。

さらに、論理的な思考と幅広い視野を持つことも重要です。ネットワークエンジニアは数多くの人が利用するネットワークを構築するため、障害が起きたり動作が遅かったりするようでは利用してもらえません。どうすれば利用してもらえるのか、快適に動作するためにはどうするべきなのかなど、幅広い視野を持って論理的な思考を働かせる必要性があります。

もう一つ大切なのは、クライアントとのコミュニケーション能力です。ネットワークエンジニアとして働く人はクライアントからの要望を叶えるためのネットワークを設計・構築することになるでしょう。クライアントの要望通りのネットワークを構築するためには、何よりクライアントと話し合う必要性があります。

スムーズにやり取りができるコミュニケーション能力があれば、ネットワークの設計・構築がやりやすくなるでしょう。

・今後の需要、重要性

ネットワークエンジニアの需要は、これからもなくなることはありません。これからもパソコンの技術は日々進化していきますし、近々5Gが実用化されることもあってますますネットワークエンジニアの重要性は群を抜いていると言えるでしょう。

そもそも5Gとは第5世代通信と呼ばれるもので、現在主流となっているのがスマートフォン用通信の4Gです。そしていずれ5Gが実用化された場合、『高速・大容量』『低遅延』『制コスト・省電力』『他接続』といった機能を実感することができます。

現在使っているスマートフォンも大容量かつ高速化通信が実現されていますが、それでも通信が遅かったり容量が足りなかったりと今一つ物足りないと感じる人もいるでしょう。しかし、5Gになればそれら全てが改善されます。

まず、一瞬で通信できるようになり、あらゆるものとワイヤレスでネットワークに繋げられるようになります。このためにはネットワークの構築が必要不可欠であり、ネットワークエンジニアの需要が高まっている一因だと言えるでしょう。

・まとめ

ネットワークエンジニアは今もこれからも需要がなくなることはありません。生活に欠かせないネットワークの根幹を支えているのはネットワークエンジニアの技術と言っても過言ではありませんし、何よりこれから5G実用化される背景にはネットワークエンジニアの活躍があってのことです。

未経験からネットワークエンジニアになるのは大変難しいですが、努力すれば誰でもネットワークエンジニアになれると言えるでしょう。

ネットワークエンジニアになるということは、進化していく技術を常に習得すると言うことを忘れないことと思います。

尚、現在、シーシーエー株式会社では、ネットワークの知識と共に必要とされるセキュリティのプロフェッショナルへの育成に取り組んでいます。

日本では、ホワイトハッカーの認定を受けている人数が10名強と聞いています。

日本は、他国に比べてセキュリティが非常に弱く技術者も少なすぎる状況です。

理由の一つは、他国に比べ日本の国自身(政治家+官僚)の意識低く人材育成への投資不十分である事、大手企業に関しては直接スペシャリストを求め人材の育成への投資を行わない傾向がある事等があると思われます。

ご興味がありましたら、シーシーエー株式会社までご連絡下さいませ。

2022.05.11

SIerで勤務経験のある40代のキャリアパスとは?

SIerで勤務経験のある人たちで現在40歳を迎えた人たちはどんなキャリアを歩んでいるのでしょうか?今回20-30代のSIerでの勤務経験のある方たちに対し、「SIer時代に一緒に働き、現在40代の年上の社員は今どんな仕事をしているのか?」について聞いてみました。40代以降のキャリアについて迷っていたり考えているという方はぜひ参考にしてみてくださいね。

その1:転職していない

最も多かったのが、このパターンです。実際の口コミをご紹介しましょう。

当時勤めていたSIerでマネージャーや部長など上位職に昇進しています。上位職に昇進することで裁量労働ができる勤務体系で働いています。

(30代男性/システムエンジニア兼プロジェクトマネージャー)

当時勤めていた会社の同じ職場で、引き続き同じ業務をしています。同じ業務とはいえ、顧客から信頼を重ねている証拠でもあり「○○さんがいないと業務が回らない」といった声も聞かれているようです。また、顧客との人間関係の構築も成功しているようです。

(30代男性/開発サブリーダー)

30代前半のときにプライム会社メンバーを超えてリーダーとしてプロジェクトを成功させた人は、昇進して会社として初めてソリューション営業として前衛にたってプロジェクトを取ってくる仕事を任されている。

(30代女性/PMO)

現在、勤めている会社では40代の方は現場で一担当として勤務というよりは、リーダーや課長部長クラスの役職で社員のマネジメントを行なっており、年収は1000万くらいある働き方をしています。(30代男性/チームリーダー)

私の直属の上司だった人は3年目くらいまでは鳴かず飛ばずだったみたいなのですが、現在では年収800万まで伸びているようで、今は部長みたいです。

(20代男性/プログラマー)

東京事業所にてプロジェクトマネージャー→部長を経験した後に福岡事業所へ転勤となり、現在は金融システム開発プロジェクトマネージャとして活躍している。

(30代男性/プログラマー兼システムエンジニア)

その2:別の会社に転職した

同じSIerやベンチャー企業に転職している、という回答も多く見られました。

最近はベンチャー企業もエンジニア採用に苦労しているところが多いため、いい条件(年収や労働環境など)で転職できるケースも増えてきているようです。

SIerでメンバーとして働いていた年上の同僚は、転職して現在は別のSIerで10人程度のプロジェクトをマネジメントしています。いわゆるプレイイングマネージャという立場で、実務も行いつつ、メンバーの面倒もみるという、非常に充実した生活を送っているようです。地元の他の企業より、年収も多いようです。

(30代男性/プロジェクトマネージャー)

SIer時代一緒だった上司はプロジェクトマネージャーまで務めたが、転職しました。いくつかの企業を回ったが、最終的にとあるSIerで、本部長として複数の部門を統括するポジションについています。(20代女性/システムエンジニア)

今現在、Web系(ソーシャルゲーム)関連の会社で働いています。詳しい年収までは分かりませんが、SIer時代よりも貰っているといってました。

(30代男性/プログラマー)

その3:独立

3つ目は「独立」です。フリーランスとして受託をやっている方や、サービスを運営する会社を経営しているという回答が見られました。

元部長も40代でしたが現在は退職し、フリーランスで働いています。その方は今は在宅で仕事をしており、満員電車から解放されたと楽しそうにしています。場所を問わず、好きなカフェを探しながら毎日楽しく仕事をしている姿を見て、今では私の目標でもあります。

(30代男性/チームリーダー)

実力のあるかたは会社を辞めて、独立するか転職でベンチャー企業などへ行くことが多かったです。そのまま残っている方はおおむねプロジェクトマネジャーなど統括部門の仕事を担当しています。

(20代男性/エンジニア)

キャリアに正解、不正解はない

SIerで勤務経験のある40代のキャリアパスについて、アンケートをベースに3つご紹介しました。40代以降のキャリアをどのように歩むかについては、その人がそれまでどんな仕事をしてきて、何ができるのか、によって大きく変わってきます。キャリアに正解はないので、他の人の事例を参考にしつつ、自分にとって最適な選択肢を模索してみることが大切です。

当社シーシーエーではマネジメント層の育成に力を入れております。

もし今後のキャリアの一つにマネジメントやリーダー・PMなどの志向をお持ちの方であれば、キャリア相談も受け付けておりますので何なりとお問い合わせくださいね!

2022.05.11

20-30代エンジニアに聞く、将来のキャリア像

起業するのがいいのか、今の会社で出世を目指すのか、はたまた転職するのかなど、自分のキャリアをどのように組み立ていくべきか、正解がないのでとても悩みますよね。この記事では、20-30代のエンジニアがどのようなキャリアプランを考えているのかを調査し、まとめました。キャリアについて少しでも迷っているという方はぜひ参考にしてみてくださいね。

その1:出世してお金を稼ぎたい

まず多く挙げられたのが、現在勤めている会社で出世をし、お金を稼ぎたいというコメントです。

現在、プロジェクトリーダーとしてチームを率いています。今後は、マネージャーとして、数チームの面倒を見つつ、100名体制くらいの大きなプロジェクトにも挑戦して、実績を残したいです。ゆくゆくは、部長や取締役になり、たくさん、お金を稼ぐつもりです。

(男性/エンジニア→プロジェクトマネージャー)

今は社内でエンジニアとしての技術をさらに向上させることに集中していますが、今後はプロジェクトマネージャーなどのマネジメントの仕事を視野に入れながら働きたいと思っています。

(男性/プログラマー→エンジニア)

私は今は20代ですが、25歳までは独学でスキルを磨いて、いずれは自分の技術で年収1000万円を狙っています。

(男性/エンジニア→プログラマー)

若いうちは技術を磨き、その上で30代後半からマネジメントする立場として活躍したいという声が多く見られました。

その2:ユーザー・クライアントに貢献したい

2つ目は「とにかくユーザーやクライアントに貢献したい」というコメントです。

あまり中長期的なキャリアのことは考えず、「ユーザーやクライアントのことを考えていくと、自然とスキルも結果も付いてくるはず」という考え方なのかもしれませんね。

口コミをご紹介します。

今30代でインフラ系のエンジニアとして再出発していますが、よりエンドユーザ、クライアントに近い立場のエンジニアとして、お客様の求めることを解決、サポート、貢献していきたいと考えます。そこがビジネスの原点だと思うためです。(男性/プログラマ⇒エンジニア⇒サブリーダー)

現場に外注で出ることが多いため、いずれは転職し、もっとエンドユーザーとの距離が近いプロジェクトであったり超上流工程から取り組めるような仕事をしたい。

(女性/プログラマー→システムエンジニア)

今後は自分の作ったプロダクトが社会のために役立っていると感じられるような仕事をしていきたいと思っています。

(男性/プログラマー)

プロジェクトやその人のポジションによっては、なかなか誰かの役に立っていると感じる機会が少ないこともあるため、もっとユーザーやクライアントに近い立場で仕事をしたいと感じている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか?

その3:独立したい

今回の調査で一番多く挙がったのが「独立したい」というコメントです。

早速内容を見てみましょう。

生涯コンピュータ等に関わりを持ちたいので、いわゆるIT弱者と呼ばれる、コンピュータを利用する必要があるのに、操作することの出来ない方々の支援を行っていきたい。

(男性/組込みソフトエンジニア→マネージャ→SIエンジニア→マネージャ)

現在フリーランスのエンジニアとして活動しているので、今後はどこかの会社のCTOや自ら起業することを視野に活動していきたいですね。

(男性/プログラマー→システムエンジニア兼プロジェクトマネージャー)

20代は技術に関心がありましたが、30代になってサービスに関心を持つようになりました。同世代の方で起業されている方が多く、20代で学んだ経験を活かして、自分も、何か世の中に影響をあたえることが出来るサービスを作りたいと思っています。

(男性/プログラマー)

私はもう少しこの業界でスキルを磨き、今後当たり前になるであろう、在宅ワーク、そしてパラレルワークをしていくためにまずは自分の技術だけで食べていけるスキル磨きをしています。会社勤めではどうしても年収に限界があります。そのためフリーランスとして年収の幅を広げたいと考えています。

(男性/テスター→プログラマー→エンジニア→チームリーダー)

フリーエンジニアとして.NETないしVBAを用いてベンチャー企業をターゲットに社内ツール開発→提供を行いたい。

(男性/プログラマー兼システムエンジニア)

お金の稼ぎ方は人によって様々ですが、それまでに培ってきた技術や経験を活かして独立をしたいと考えている人が多くいることがうかがえますね。

自分の強みをいかに作るか

今回実施した調査を通じて、みな自分ならではの強みを活かした上でキャリア設計を考えているということです。「非IT会社だとできないことができる」「他のエンジニアできないことができる」など、ニーズの強さと自分のできること、やりたいことをうまく組み合わせることができると、素敵なキャリアを歩むことができそうですね。